編集長・多田千香子:元・朝日新聞記者。フランス・インド在住が合計9年

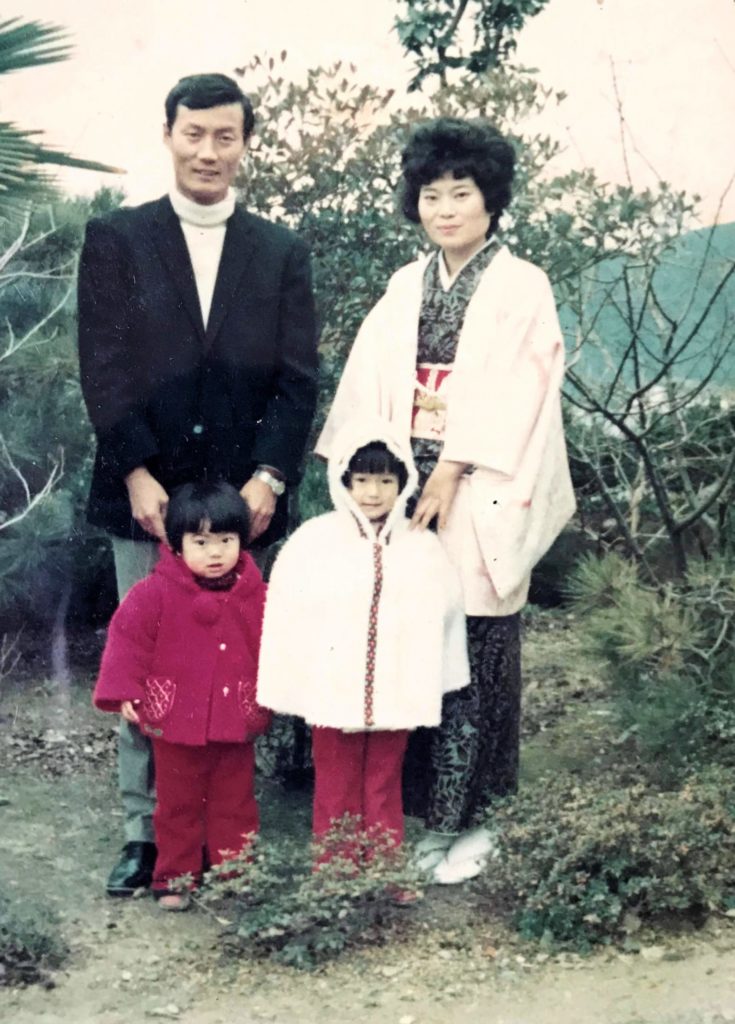

大阪万博のころは母のお腹の中でした。終戦は1945年です。「阪神大震災から25年」(2020年)という報道にふれて、「<阪神>から、もうそんなに」と思い、ハッとしました。私が生まれたのは戦後から「たった」25 年しかたっていなかった。ずいぶん後の世代のようでそうじゃなかった。私が何も分からぬ赤子のころ、まだ大人たちは深手を負い、静かにうずいていたんだな、と。

父は1980年、38歳で亡くなりました。私は小学4年生でした。その日の朝、バタバタと備前市民病院に行くことになり「きょうは体育があるのに」と思ったのを覚えています。ある日突然、命は消える、という事実を刃のごとく突き付けられました。「時間は有限」は9歳のころに心に刻まれ、いまも残っています。

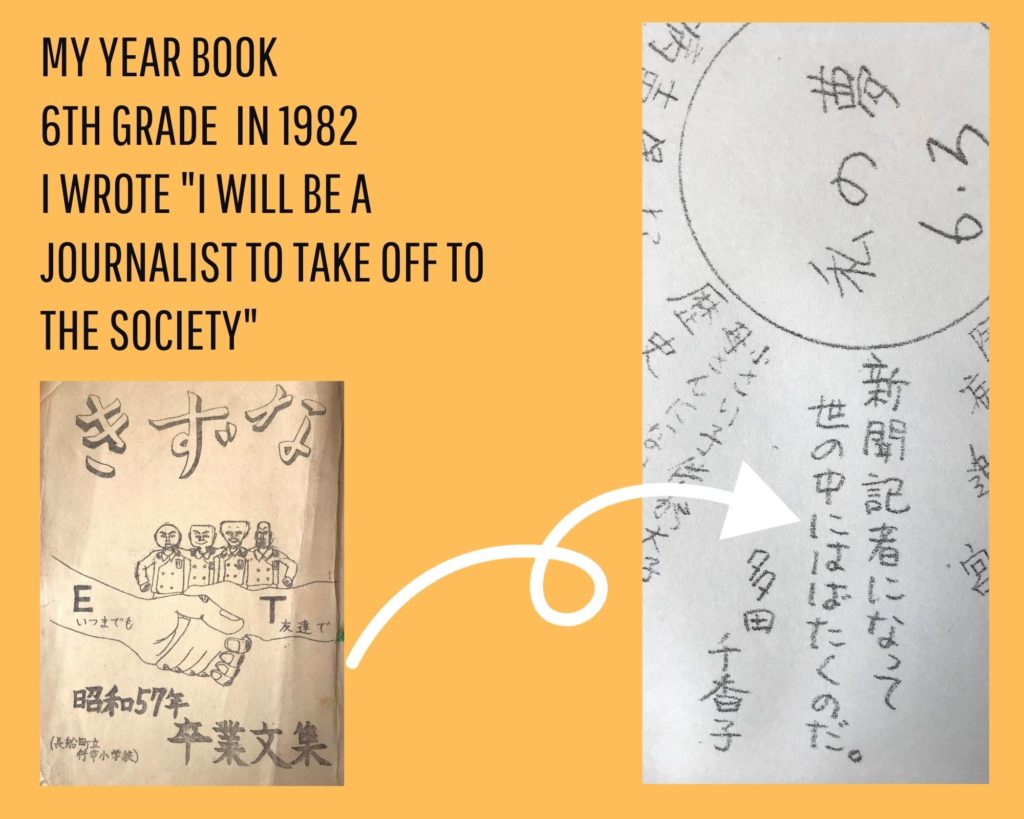

小学校の卒業文集に「新聞記者になる」と書きました。記憶では「世界にはばたくのだ」、だったのですが、実家に残っていた文集を数十年ぶりに広げたら「世の中」でした。自立したかったのでしょう。

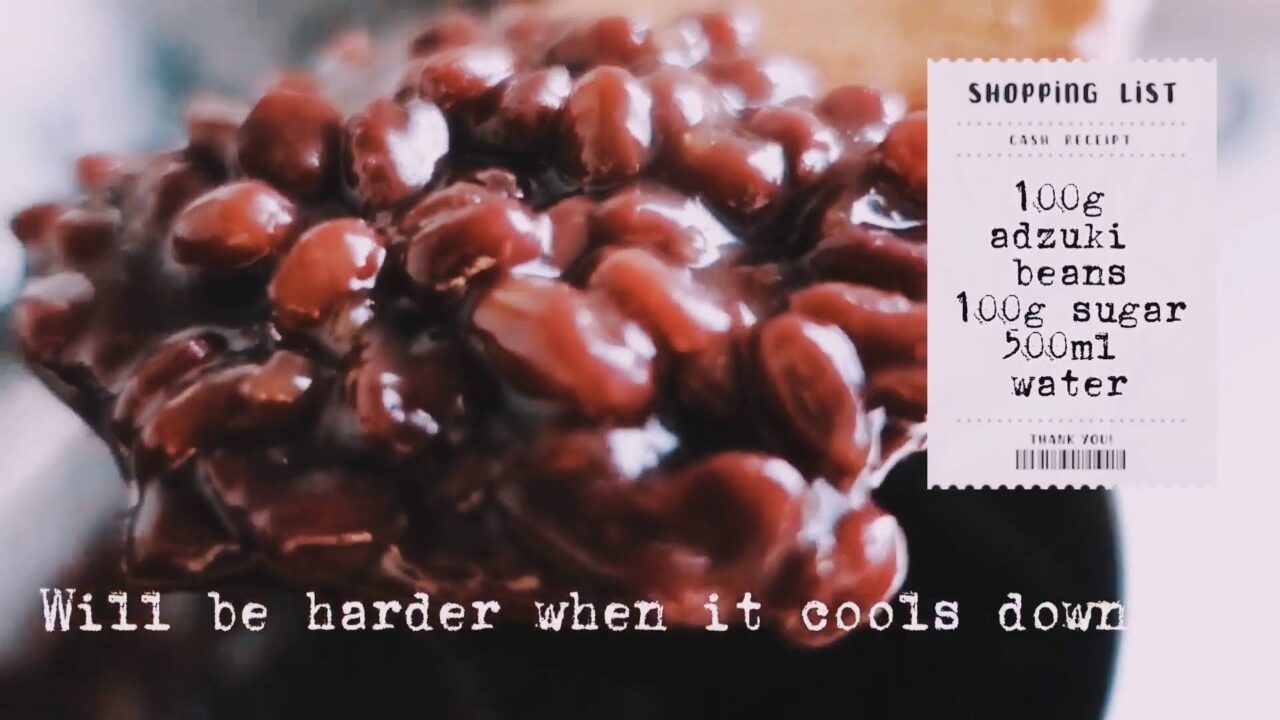

書店は一軒もない町で、毎朝届く新聞と学校の図書室が世界への窓でした。「ラブおばさん」「ぶきっちょさん」「赤毛のアン」の料理本に「ノンノ・ケーキ・ブック」…当時からレシピ本も好きでした。

「塾に行きたい」と言うと「行かんでええ」でしたが「オーブンが欲しい」と頼むと買ってくれました。小4で生まれて初めてつくったお菓子はシュークリームです。

中学校では卓球部でした。割と強くて地区大会で優勝、県大会で個人ベスト16に入ったのが最高でした。夕食の片付けをせず勉強していたら「勉強してなんて頼んでいない。皿洗いのが大切」というような母でした。父が払えなかった住宅ローンにひとり親、余裕はありませんでした。

会社から帰る母が待てず、料理を手伝い始めました。私のつくるハヤシライスやスパゲティを母はおいしいとほめました。「ハヤシライスはチカチャンね」と任せられました。

田舎から出たい一心で勉強し、県立岡山朝日高校に入りました。日本育英会の奨学金を借り(大学卒業まで7年)、JR播州赤穂線で通いました。

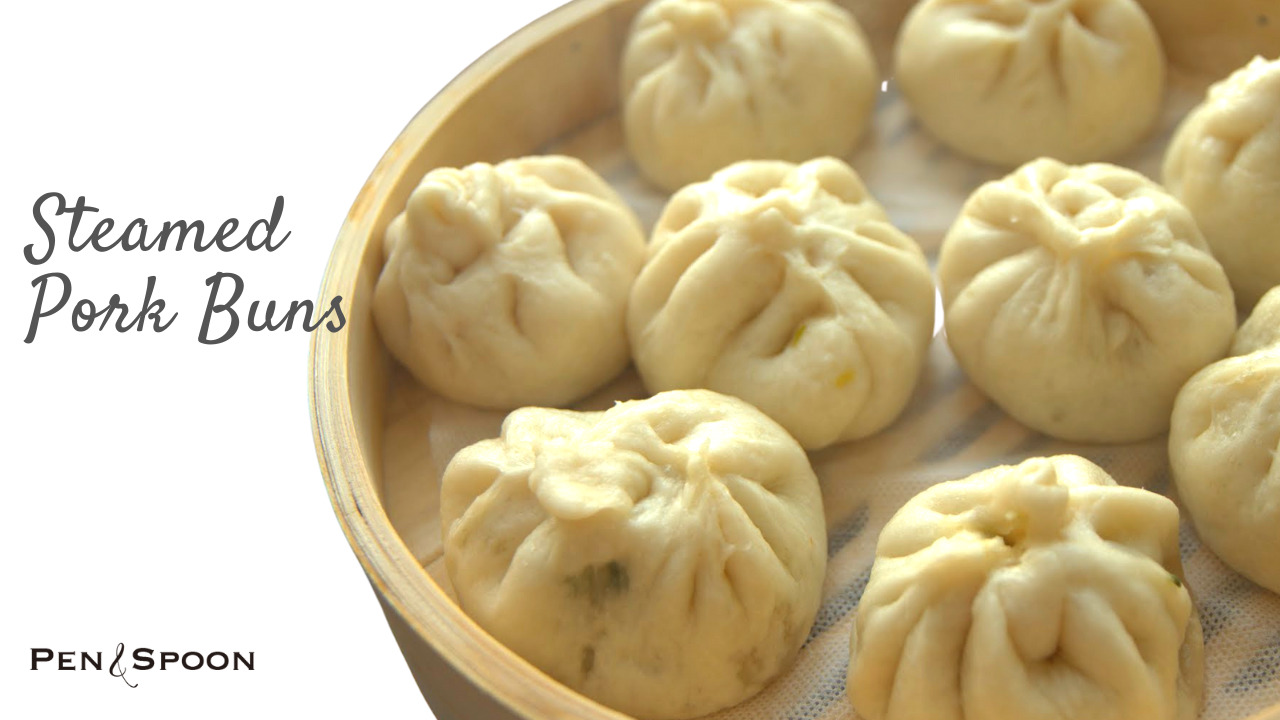

休眠していた英語サークルESSを復活させて宣教師のお宅までインタビューに行ったり、部室にあったガリ版を見つけて冊子を出したりしました。書き手としてめざめたのが高校時代かもしれません。タウン情報誌に「山珍の豚まん命」というペンネームで投稿もしていました。

1986年(高1のころ)、憲政史上初の女性党首として故・土井たか子さんが社会党の委員長に就任しました。友人に誘われ、岡山市のホテルであった女性ばかりの講演会に行きました。2月ごろだったのでしょう。「バレンタイン 女たちは熱くなる」だったか、キャッチフレーズに震えました。制服姿の私たちに土井さんはほほ笑んでくれました。

あこがれました。おたかさんの写真入りテレホンカード(!)を買ったのを覚えています。女性の時代だ、エイエイオーです。

ところが高3で「母の壁」がありました。「新聞記者になりたい」という私に、担任の先生は東京への進学を勧めました。母に言うと「東大ならいいけど」でした。

奨学金など手だてはあったはずですが親に応援されず、私もそれを突破してまで「行く」にならず、でした。

岡山大か東大か、の二択で地元に残りました。保育所から大学までオール地元の公立という最安コースです。ここまでは母の思い通り…というか、地方女子スタンダードです。教育学部ではなく法学部にした(母は教員イチオシ)のが小さな反抗でした。

岡大時代の私は外へ出たい病にかかりました。1日2件ほど家庭教師をかけもちし、学費を払い、20万円ほどたまればリュックを背負って旅に出ていました。ベルリンの壁が崩壊したドイツ、カナダ、タイ…。キャンパスに戻れば友人が創刊した学内誌に旅行記を寄せ、読み手から反応があるおもしろさに目覚めました。

バブル景気が終わるころ就職活動をしました。先輩たちのような「パラダイス就活」とは程遠く、どのみち女子学生はあきらかに男子より後回しでした。男子学生の下宿先には分厚い電話帳のような資料がずらっと並んでいました。私にはパタッと倒れる薄い冊子しか届いていませんでした。世の中からの期待値がこれだけか、と、こっちこそ倒れそうでした。学校社会は対等だったのに、初めて現実をみました。

いくつかの新聞社とNHKを受け、朝日新聞社に内定をもらいました。「中学受験の時さぁ」「大学までエスカレーターで」「車の免許はアメリカでとった」などと同期たちが話す言葉の意味が分かりませんでした。「東京標準」に身を投じた自分に気づきました。

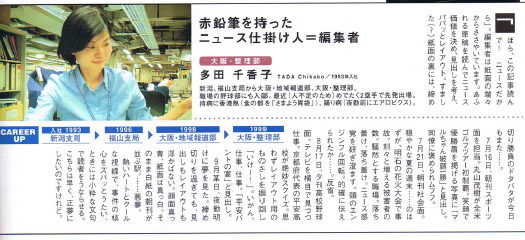

朝日新聞社では新潟・福山・大阪・福岡と勤務し、12年余りで退職しました。最初の5年は記者、後半の7年は編集者でした。

念願の仕事は楽しくてしんどくて、新潟でも福山でも「私には向いていないのでは」と悩みました。でも会社というのはよくできていて、つらくなれば転勤でリセットされました。

大阪で編集者になってがぜん、紙面に没頭しました。集まってくる原稿の価値を判断して扱い、見出し、レイアウトを考える部署です。事件があれば真っ先に会社に駆けつけてひとり悦に入るような、仕事も職場も大好き人間でした。

福岡でガラスの天井にぶち当たりました。私が入社したのは男女雇用機会均等法の施行から8年目でした。上をみれば獣道を切り開いた超優秀な女性たちばかりで、パッとしない私のロールモデルにはなりませんでした。

おまけに新聞というのは命を落とした人の話が載るのが日常です。子ども時代からの楔の言葉「時間は有限」がますますたたき込まれました。

学生時代以来、10年ぶりのパリ行きがきっかけで「おやつを作って書く人になる」と決め、かられるように会社を飛び出しました。「朝日をやめると地獄に落ちる」ぐらいに思っていたのですが。人生が3回あるなら、いまでも新聞社にいたかもしれません。

学生ビザでパリ留学しました。昼間は料理学校ル・コルドンブルー製菓上級課程で学び、夜はフランス語学校へ通い、無我夢中でした。当たり前ですが食べるのも勉強のうち、太り出したのでジョギングを始めたのもこのころです。

古巣オンライン版にコラム「パリ砂糖漬け」を毎週、書かせてもらっていて、世界中の読者から励ましのメールが届くのが心の支えでした。

フリーランスの「おやつ記者」として活動を始めました。「おやつ新報」との屋号で京都の長屋にアトリエを開きました。家賃は15万円。リフォームしながら住み始め、DIY体験記を雑誌に寄稿しました。パリから帰国して4カ月後に開いた神戸のカルチャー講座は当初、参加者4人(1人は無理やり誘った友人)でした。やっていけるのか、大丈夫かと不安になるひまもなく「粉遊びの会」と称するお菓子作りの会を始めました。

最初の本は「パリ砂糖漬けの日々」(文藝春秋)です。著書・翻訳書を合計8冊、出版しました。台湾や韓国でも翻訳版が出版されたものもあります。本のPRを兼ねて東京でもワークショップを開きました。「ご縁が2つ重なればゴー」がモットーで、どこへでも出向きました。パリの日本文化会館やスイスの国連機関、ニュージーランドの大学、香港の製菓材料店、バンコクのカルチャーセンターでもワークショップや教室を開きました。

母が胆管がんのため2012年、68歳で他界。「悔いないように生きねば」との思いは、ますます強くなりました。

帯同ビザで渡印。インド生活が始まりました。ニューデリー近郊(グルガオン)の住まいで「粉遊びの会」を続けていましたが2017年、書く活動を含めて「待った」がかかりました。12年続けたブログも閉じ、SNSからも離れました。

とにかく雇用ビザを取りたくて、新卒以来25年ぶりに履歴書を書き、TOEICを受け、インドで就活しました。インドでは結局、3社に勤務しました。1社目はメガバンクのニューデリー支店(派遣社員)、2社目はコンサルティングファームインド法人(正社員)、3社目は総合商社(業務委託)です。

1社目は派遣がせつなくて転職しました。日本も含めて100社近く落ち、ようやく入った2社目はさらに不適合でした。3社目は神様がくれたごほうびでした。仕事にも同僚にも恵まれました。

総合商社の業務部で「インド人シェフに和食を教える」というタスクにも取り組みました。肉・魚・卵を召し上がらないインド人VIPのためのベジタリアン懐石コースも監修、好評でした。

新型コロナウィルスの感染拡大で2020年5月、インド生活を終えました。起業家向けシェアハウスで暮らしながら、「ペンとスプーン」を創刊しました。法律事務所や国際塾でのライティング、地方議員の秘書、自立援助ホームの夜勤スタッフなども経験しました。どれもかけがえのない宝です。

ソーシャル経済メディアNewsPicks+dや英字新聞Asahi Weeklyで、お弁当のレシピ&コラムの連載も始めました。

「ペンで、心を動かす」をミッションに、同じ朝日新聞記者出身の原田亜紀夫とPen&Co.株式会社を共同創業しました。私なんぞ…と、謙そんしているその1秒が惜しいです。「ペンで1人を支える」「ペンで1%を照らす」「ペンで世界を一つに」。そんな思いで世に尽くしてまいります。